おはようございます。武田塾佐賀校です。

共通テストの申し込みが迫ってきました。皆さんは、もう申し込みの準備を進めているでしょうか?

「まだ申し込みが終わっていない!」という人のために、

申込方法を一から細かく書いてみました。

申込が不安な方、最後まで観てもらえるととても嬉しいです。

事前準備(~9月)

1.共通テストの受験が必要か確認する

大学入試を受けるにあたって、

「そもそも共通テストを受ける必要があるか」確認しておきましょう。

以下のどれかに当てはまるなら、必ず申し込みます。

|

1.国公立大学を受験する場合 2.受験する私立大の入試に「共通テスト利用」があり、利用・併用を考えている場合 3.志望校を決めていない場合 |

「1.国公立大受験」・「2.共通テスト利用で私立大受験」の場合は分かりやすいのですが、

「3.志望校が現時点で決まっていない場合」でも、確実に申し込みましょう。

共通テストの申し込み締め切りは10月上旬なので、その後に受けようと思っても手遅れです。

2.学校に頼んで「卒業証明書」を送ってもらう

共通テストを受験するためには、自分が「高校を卒業した(又は同等の能力がある)」という証明書が必要になります。

高校在学中の場合は、学校が証明書を準備してくれますが、

そうでない場合は、自分で学校に連絡して、準備してもらう必要があります。

卒業した高校に電話をして、準備をお願いしましょう。

高校卒業済みの場合、

共通テストに必要な書類は「卒業証明書」の原本です。

調査書、成績証明書など似た書類がいくつかあるので注意してください。

(※卒業式でもらったのは「卒業証書」という別物。学校に「卒業証明書」をお願いすること!)

高校卒業以外の受験資格と、その場合の必要な書類を載せます。参考にしてください。

| 高専、専修学校、海外の日本人学校などを卒業 | 学校長が発行した卒業の証明書 |

| 海外の学校を卒業 |

教育課程の修了を証明する書類(Diploma)のコピー |

| 高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)を合格 | 「合格証書のコピー」または「合格証明書の原本」。 |

| 高卒認定試験を合格見込み (一部の科目で合格、残りを高校などで修得予定) |

「高等学校卒業程度認定試験合格見込み成績証明書の原本」。 それが準備できない場合、次の両方を揃えてください。 |

| 高卒認定試験を申込済み | 「令和○年度大学入学者選抜にかかる大学入学共通テスト出願資格申告書」 (高卒認定試験の受験案内に入っています) |

| バカロレア資格取得者 | 資格証書のコピー |

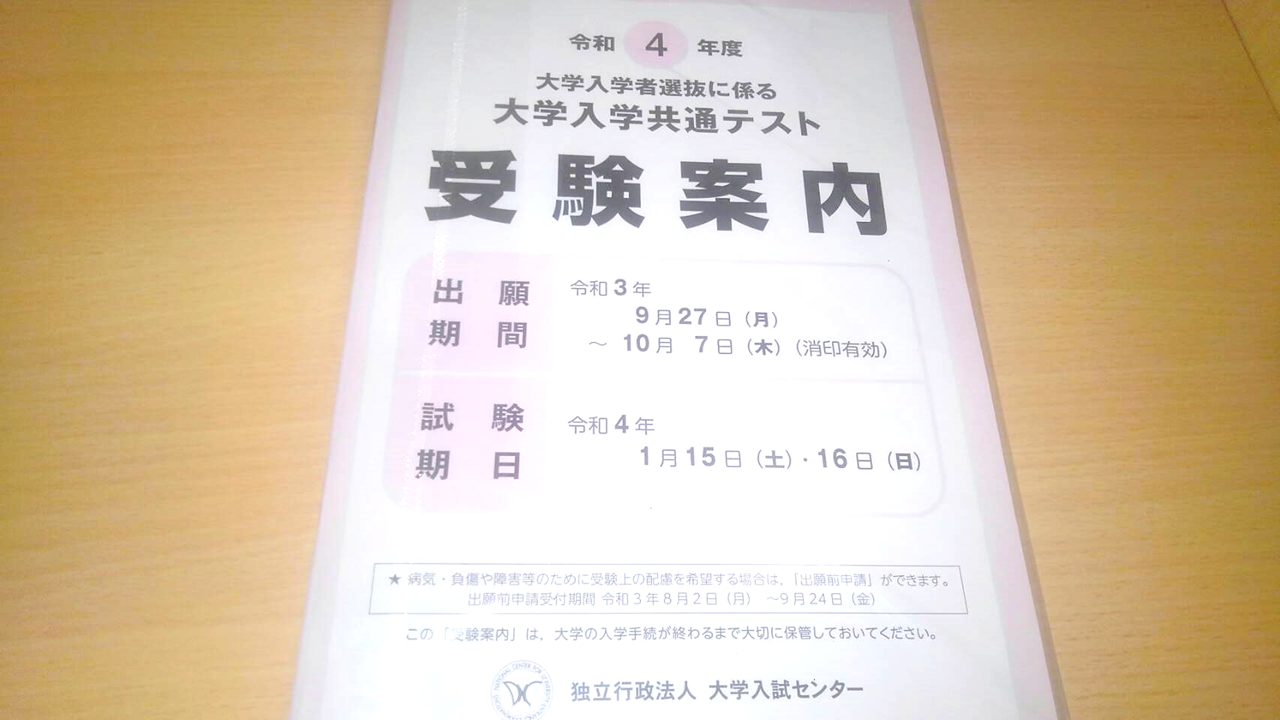

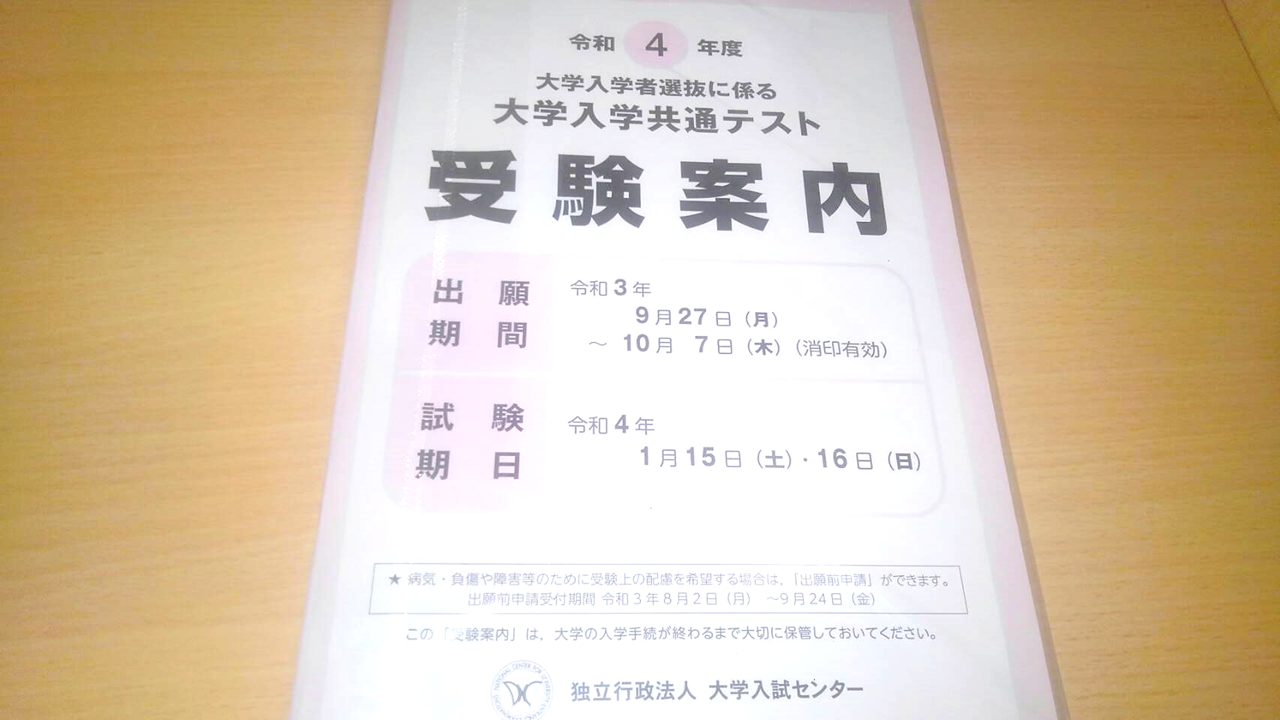

3.受験案内(申請書類)を取り寄せる

まずは、大学入試共通テスト(以下共通テスト)の申請書を入手する必要があります。

https://telemail.jp/shingaku/pc/gakkou/common_exam.php

送料(215円)がかかること、申込書が届くまでに5日程度かかることに注意が必要です。

(急ぐ場合でも、到着までに2日かかります。この記事を読んだ段階で動きましょう)

なお、受験案内の発送は9月1日スタートですが、申込自体は8月から可能です。

この記事を8月に読んでいるあなたは、今のうちに申し込んでおきましょう。

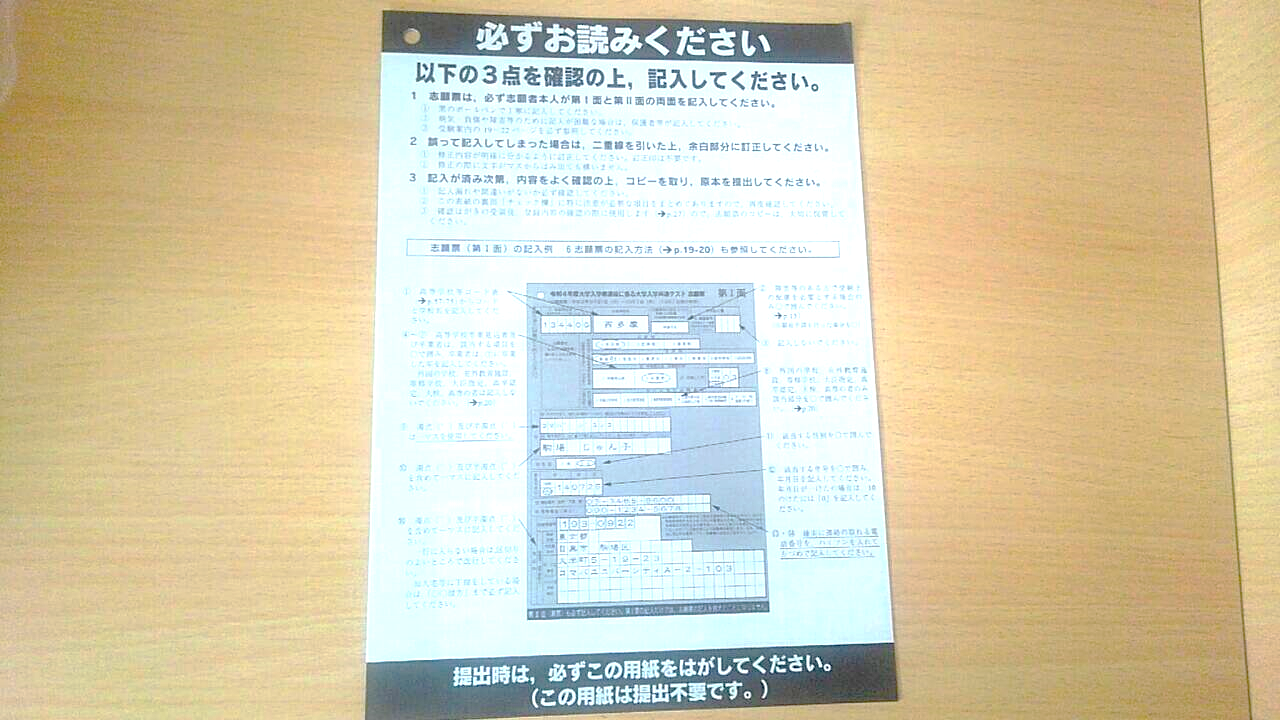

志願票を書く(第Ⅰ面)

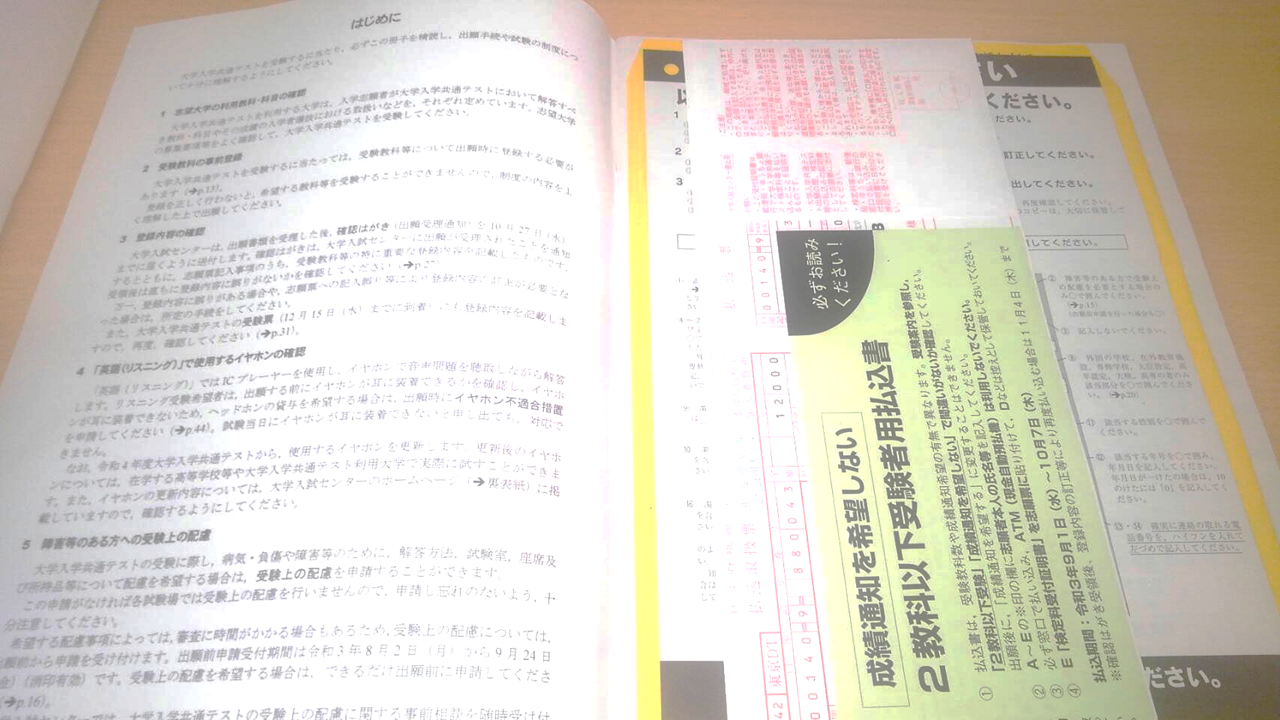

受験案内が届いたら、早速志願書から書き始めましょう。

受験案内の本を開くと、中に色々な資料が入っています。

まずは、下のような「志願票」を取り出しましょう。

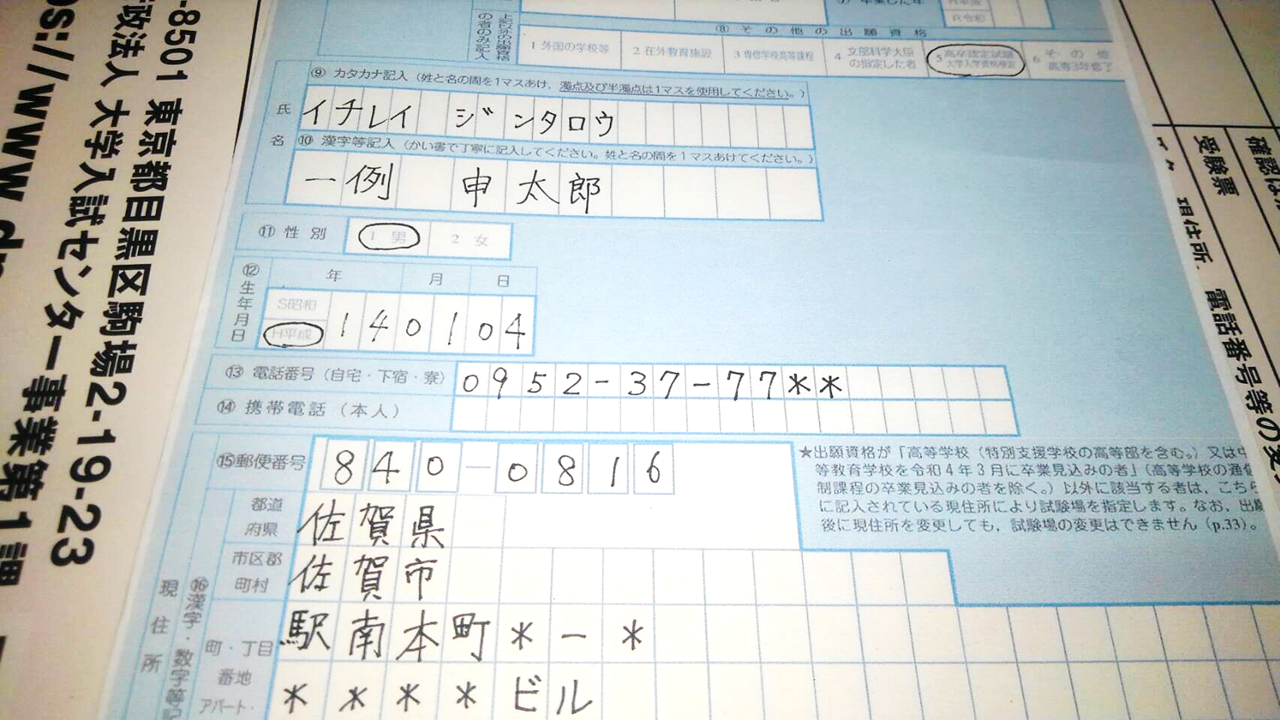

志願票の書き方(第1面)

黒のボールペンで記入します。

太さに指定はありませんが、0.5-0.7mmの書きやすいものが良いでしょう。

なお、間違った場合は下のように二重線で消して、正しいものを書き直してください。

訂正印は必要ありません。

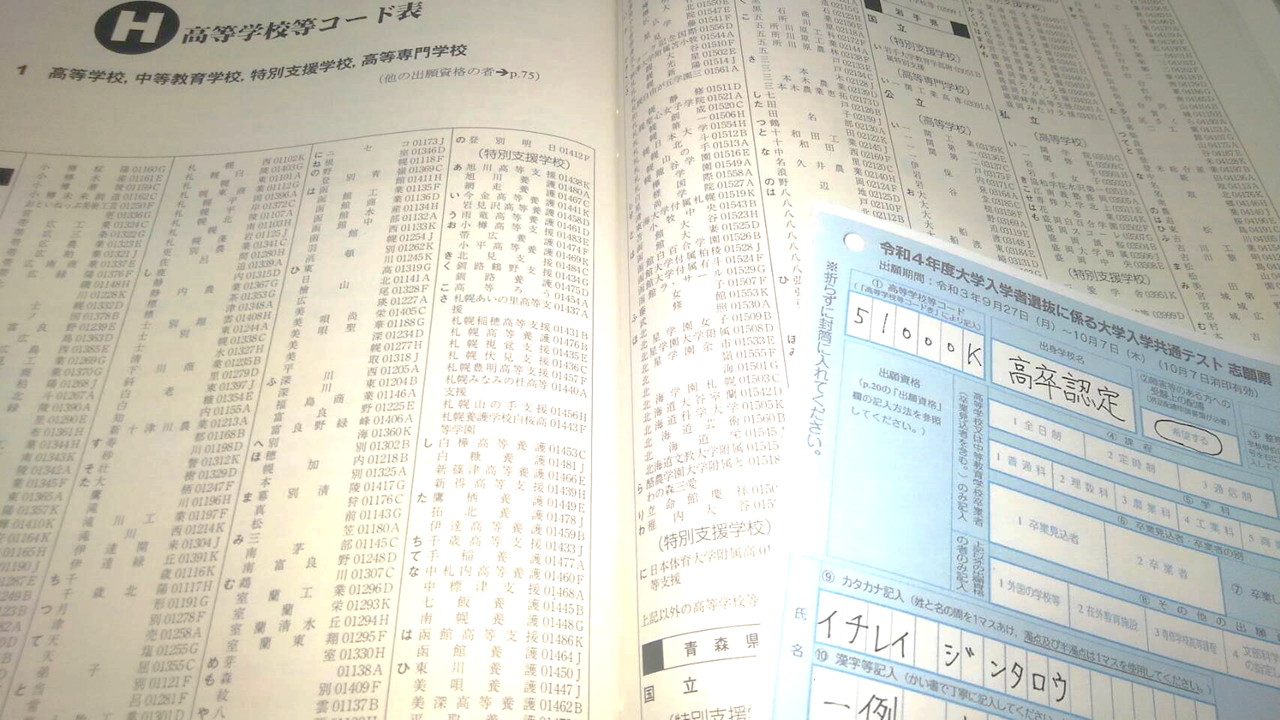

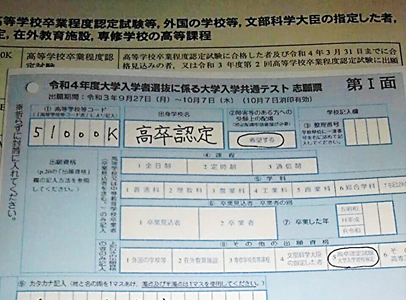

①高校コード

受験案内の57ページから、「高等学校等コード表」が載っています。

自分が卒業した高校などを探し、右の英数字6桁を写しましょう。

その横の「出身学校名」に、忘れずに高校名を記入しておきます。

なお、通信制高校の場合は、その学校がある場所を探さなければなりません。

(例えば、「屋久島おおぞら高等学校」は鹿児島県に、「N高等学校」は沖縄県にあります。

令和4年度の場合、屋久島おおぞら高等学校のコードは46525K、N高等学校のコードは47509C)

高等学校を卒業していない場合は、75ページにある表を見て記入します。

(高卒認定試験の場合は、コードは51000K、高校名は「高卒認定」です)

②障害等のある方への受験上の配慮

受験の際に配慮が必要なら、「希望する」に○を付けましょう。

「試験室が1階になる」「文字の大きな問題冊子になる」「試験時間が延長される」等、必要な範囲での配慮がなされます。

条件に付いては、受験案内の15ページに掲載されています。

なお、補聴器・松葉づえ・車椅子を使用する場合や、病気などでマスクの使用が困難である場合も、

「障害等のある方への受験上の配慮」の申請が必要です。

受験上の配慮を申請する場合、

「受験上の配慮案内」という書類と、医師からの「診断書」を準備する必要があります。

「受験上の配慮案内」は、大学入試センターのホームページ(https://www.dnc.ac.jp/center/shiken_jouhou/hairyo.html)から入手できます。ダウンロードして、印刷してください。

印刷が困難な場合は、郵送での対応が可能です。

「250円分の切手を貼った返信用の角形2号の封筒」と「氏名・現住所・電話番号・高校名を記入した便箋」を、

「 受験上の配慮案内請求 と朱書きした封筒」に入れて、大学入試センター事業第1課(153-8501 東京都目黒区駒場2-19-23)に送付してください。

③整理番号

高校在学中の人の場合は、高校側で記入します。

浪人生の場合は、記入する必要はありません。

④~⑧ 出願資格

高校に在学している、または卒業している場合は④~⑦を記入します。

それ以外の場合は、⑧のみ記入します。

自分の卒業した学科が独特な名前をしていて(例:eプレップ科、ドリームコース)、

どの学科に該当するか分からない場合は、高校に電話をして確認してください。

自分の卒業した学校がなくなっている場合は、書き方が変わります。

・廃校になった:高校コードは「その都道府県のその他」。高校名は卒業した高校。

・統合になった:高校コード・高校名ともに「統合した後の学校」。

・名前が変わった:高校コード・高校名ともに「変更した後の学校」。

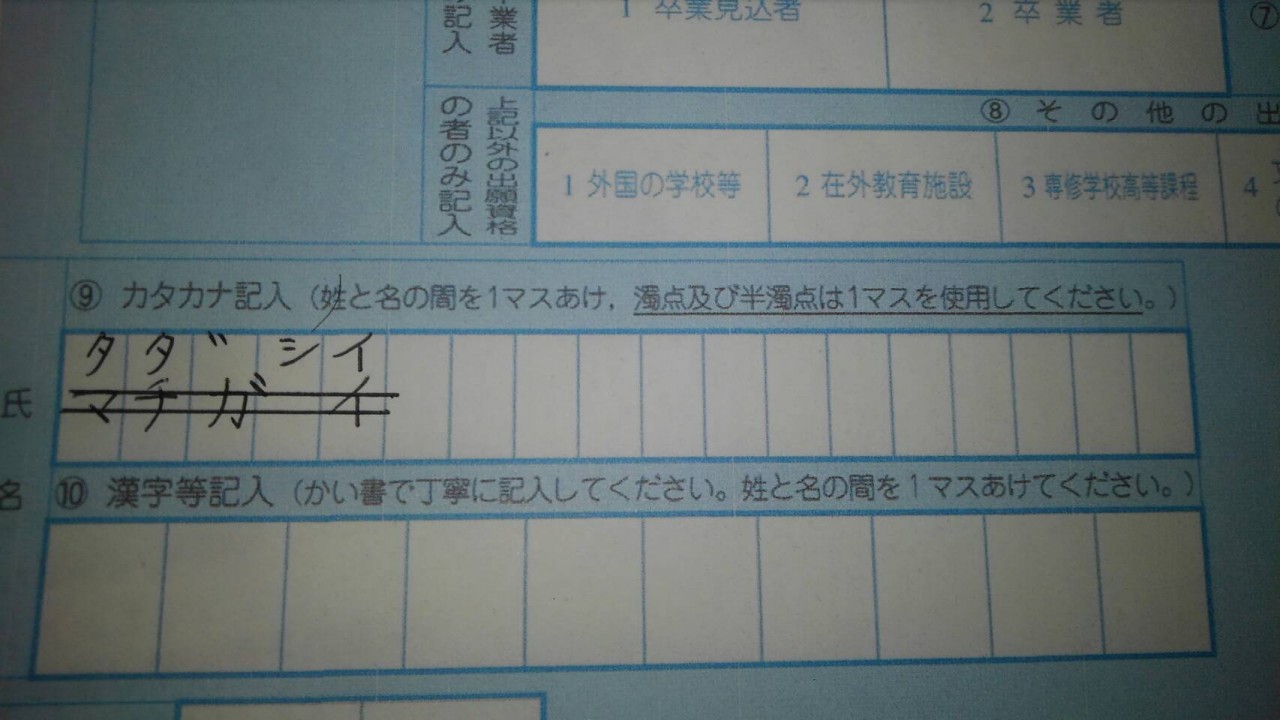

⑨~⑩ 氏名・フリガナ

名前を記入します。その際、次の4つを意識してください。

| 「フリガナは、カタカナで記入する」 「濁点(゛)、半濁点(゜)は1マス使う」 「苗字と名前の間は、必ず1マス空ける」 「丁寧に見やすい字で書く」 |

名前が変更になる場合は、現時点での名前を書いてください。

申請後、改めて変更の申請を行います。

外国籍の生徒など、名前が長すぎて書ききれない場合は、

「マスの中に書ける文字数だけ」書きましょう。

⑪~⑯ 性別・生年月日・電話番号・住所

⑪性別は、当てはまるものに〇をつけてください。

当てはまるものがない場合、複数当てはまりうる場合等は、大学入試センターに確認を取ってください。

⑫生年月日は、和暦(昭和・平成)で記入します。

その際、1桁の数字を書く時には、前に0を入れてください。

(例:平成4年8月4日 → H平成 040804)

西暦しか覚えていない場合は、次の手順で計算することができます。

(昭和生まれ) 西暦の下2桁から25を引いてください。例:1988年生まれ→昭和63年

(平成生まれ) 西暦の下2桁に12を足してください。 例:2003年生まれ→平成15年

(令和生まれ) 西暦の下2桁から18を引いてください。例:2020年生まれ→令和 2年

⑬⑭電話番号は、ハイフン(-)を入れて、左詰めで書きます。

右側にいくつか空いているマスができますが、問題ありません。

なお、電話番号については、⑬・⑭のどちらか一方書かれていればOKです。

⑮⑯住所は、1文字1マスで書きます。

氏名を書く場合と違って、濁点・半濁点つきの文字でも1マスです。

住所は、この志願書を書いている時点で、住んでいる場所のものを使用してください。

これから引っ越す場合は、出願した後で変更の手続きを行います。

第1面は一通りかけたでしょうか?

では、裏面に移りましょう。

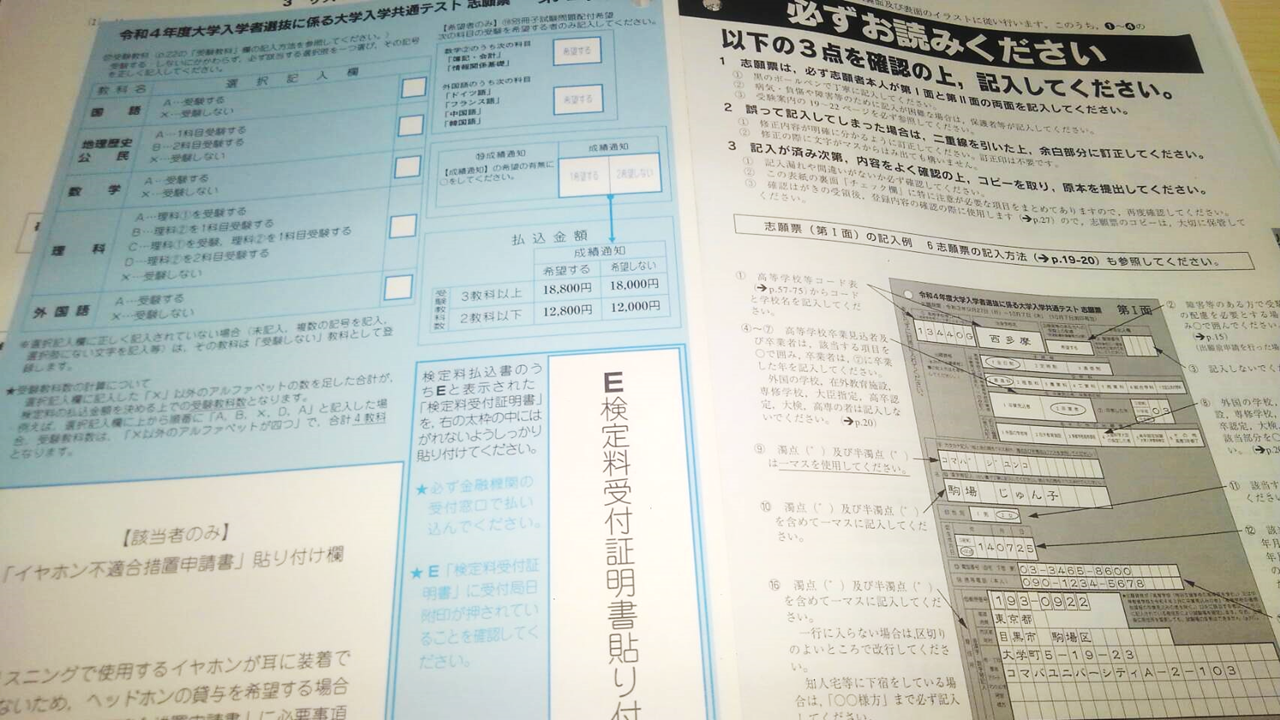

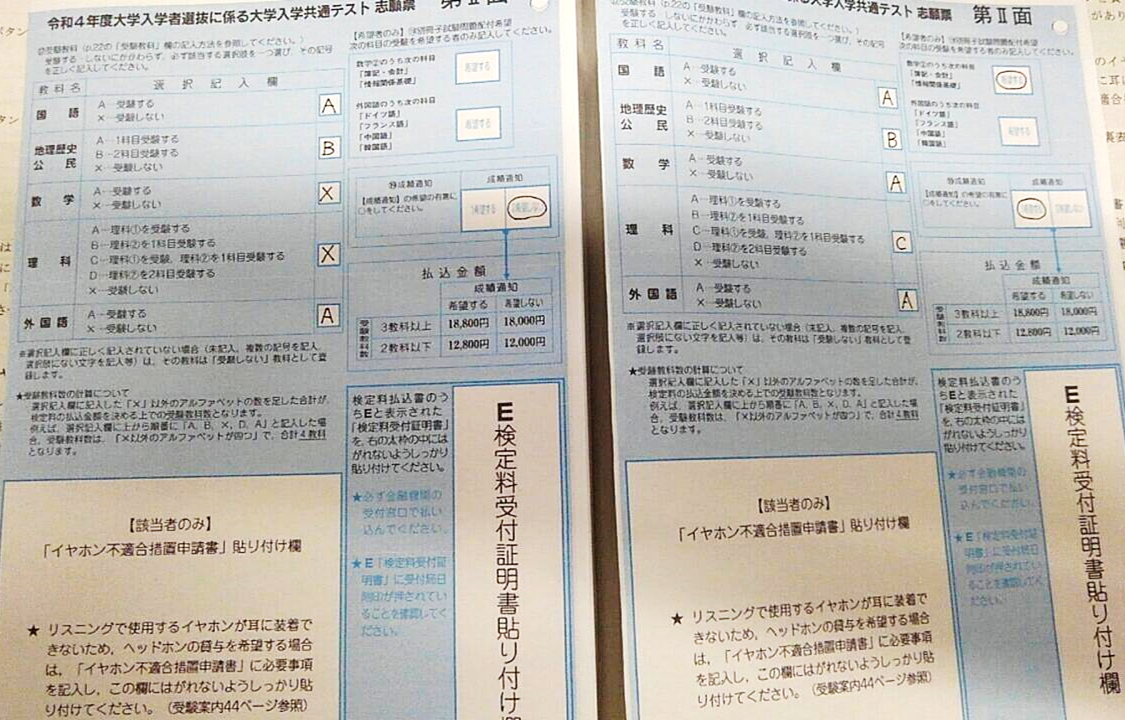

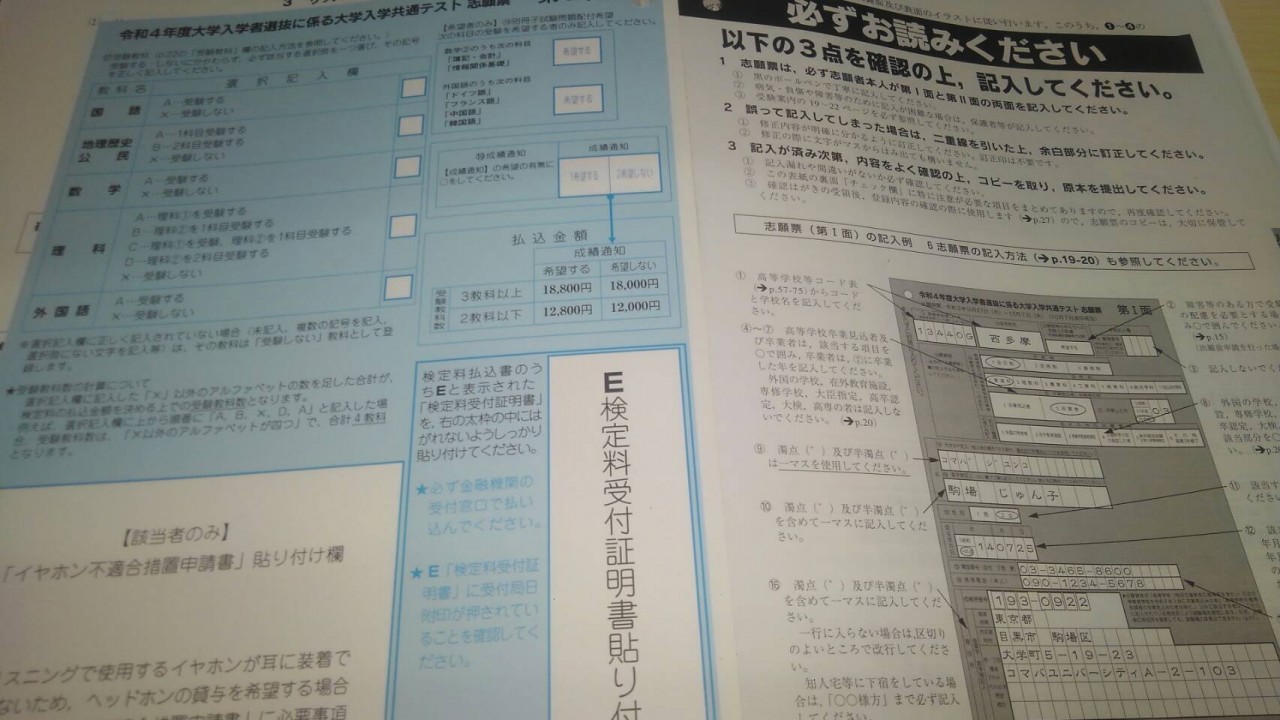

志願票を書く(第Ⅱ面)

いよいよ裏面、受験教科を記入していきます。

自分が志望する大学に必要な科目を調べて、事前にメモしておきましょう。

「迷ったら多めに申請する」のがポイントです。

予想される質問と回答を下に記しておきます。

国語

Q. 現代文だけ、現代文と古文だけ受験することは出来ますか?

A. できません。申込段階では、現代文・古文・漢文で1セットです。

社会(地理歴史公民)

Q1. 「1科目・2科目受験する」って何ですか?

共通テストの社会科は、次の中から最大2科目まで選んで答えることになります。

|

「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」 |

例えば、2科目で申し込めば、「地理B+現代社会」「日本史B+世界史B」「倫理+政治・経済」のように組み合わせて受験することができます。

1科目の場合は「日本史B」「世界史B」のように1科目だけです。

なお、1科目でも2科目でも、共通テストの金額は変わりません。

Q2. 2科目受験する場合、地理歴史から1科目、公民から1科目選ぶのですか?

いいえ。地理歴史から2科目選ぶことも、公民から2科目選ぶことも、両方から1科目選ぶこともできます。

特に国公立大の文系学科では「日本史B+世界史B」のように、歴史から2科目指定されることも多いので、気をつけましょう。

Q3-1. 1科目受験と2科目受験、どちらが良いのですか?

迷った場合は、2科目での受験を強く勧めます。

1科目しか入試で使わない場合でも、2科目受験することで次のようなメリットがあります。

・志望校変更に対応しやすい。

・良い成績を取れた科目を選んで使うことができる。

(第一解答科目が指定されている場合を除く)

一方で、2科目受験すると「疲れる」というデメリットもあります。

体力に自信がない場合は、志望校変更の可能性と相談して決めましょう。

Q3-2. 「第一解答科目」って何ですか?

第一解答科目は、2科目受験する場合、最初に受験した科目のことです。

例えば「日本史→政治・経済」で受験した場合は「日本史」が第一解答科目になります。

2科目受験した場合、基本的には「点数が取れた方を選んで使う」ことができます。

例えば、第一解答科目の日本史が45点、次に受けた政治・経済が75点なら、

政治・経済の75点を入試に使えるのです。

しかし、一部の難関校(東京大、九州大など)では「第一解答科目だけ認める」ケースがあります。

つまり、第一解答科目の日本史が45点なら、次に受けた政治・経済が75点でも、

「最初に受けたのが日本史だから」ということで、強制的に「日本史の45点」が採用されます。

基本的には、第一解答科目で「幅広い大学で使える科目(日本史・世界史)」を受験しましょう。

数学

Q1. 「数ⅠA」「数ⅡB」の両方を受けたいのですが、「2科目受験する」という項目がありません。

A1. 「A(受験する)」を選ぶだけで、2科目とも受験することもできます。

Q2. 「数IA」しか使わないのですが、どうしたら良いですか?

A2. 1科目しか受験しない場合も、「A(受験する)」を選んでください。

Q3. 「数ⅡB」の代わりに「簿記」や「情報」を使えると聞いたのですが、本当ですか?

A3. 本当です。「数ⅡB」や「数Ⅱ」の代わりに、「簿記・会計」や「情報関係基礎」という科目を受験することができます。

右上に「⑱別冊子試験問題配布希望」の欄があるので、そこに記入してください(後述)。

なお、試験科目を変更しても、問題が簡単になるわけではありません。

「簿記・会計」や「情報関係基礎」を大学入試で使う場合、商業科や情報科で履修している必要があります。

しかも、受験できる大学の幅が大きく狭まります。

それだけのデメリットを背負う覚悟で受験しましょう。

受験するなら、前者は日商簿記3級、後者はITパスポートを取得できるくらいの知識が欲しいところです。

理科

Q1. 理科①理科②って何ですか?

A1. 理科①とは、基礎科目のことです。

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の4科目があり、2科目選んで受験します(2科目で100点)。

理科②より受験できる大学は狭くなるものの、比較的短期間の勉強で高得点がとれることから、

文系の生徒に人気の科目です。一部の理系の学部でも使用できます。

理科②は逆に、発展的な科目です。

「物理」「化学」「生物」「地学」の4科目があり、1~2科目選んで受験します(1科目で100点)。

得点するためには長期間の勉強が必須ですが、理系・文系いずれの学部でも使用できます。

ただし、4科目の内、使える科目に制限をかけている学部もあるので注意が必要です。

(例:佐賀大学医学部(2022, 一般)は、物理と化学の組み合わせのみ)

Q2. 迷ったら何を受けたらいいですか?

A2. 理系なら基本的に「理科②2科目」です。

理系の学部では、先に挙げた佐賀大医学部のように、理科②を2科目受験が必須のところが多いです。

志望校が全て「○○基礎」を使用できるなら「理科①+理科②」の組み合わせも可能です。

文系の場合は「理科①」です。

文系の場合、二次試験で理科を受験することは少ないため、理科にかける時間は最小限にとどめたいです。

理科が得意な場合は、「理科①+理科②」の受験も選択肢に入ります。

「理科①+理科②」の組み合わせで受験する場合は、

社会科と同様「第一解答科目」に気をつけましょう。

英語

Q1. 「英語」の代わりに「韓国語」などの他言語を使えると聞いたのですが、本当ですか?

A1. 本当です。「英語」の代わりに、「韓国語」「中国語」「フランス語」「ドイツ語」のいずれかを受験することができます。

右上に「⑱別冊子試験問題配布希望」の欄があるので、そこに記入してください(後述)。

なお、英語以外の言語の受験は推奨しません。

「学校が、英語ではなくドイツ語の授業をしている」等、あくまで特殊な事情がある場合にのみ受験を検討してください。

Q2. リスニングは受験しなければならないのですか?

A2. はい。英語は「筆記テストが100点、リスニングテストが100点」で、合計200点満点になっています。

私立の共通テスト利用方式で受験する場合も、必ずリスニングテストを受験してください。

⑱別冊子試験問題配布希望(右上)

「簿記・会計」「情報関係基礎」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」のいずれかを受験する場合は、「希望する」を○で囲ってください。

なお、ここに○を付けた場合でも、「数学ⅡB」や「英語」は受験可能です。

商業科や情報科の出身者などで、数学ⅡBや英語の代わりに受験を考えている場合は、とりあえず○をつけて良いでしょう。

ただし、試験が始まってから何を受験しようか迷うと、試験時間を大きく浪費してしまいますし、

何よりそれまでの勉強時間を集中できません。

できるだけ早い段階で、別冊子の科目を受験するか決め、それに集中してください。

⑲成績通知

4月1日以降、自分の共通テストの本当の成績を通知してくれるサービスです。

通知まで3ヶ月間があくので、二次試験で受験する大学を選ぶ際の参考になりません。

ただし、今年度大学入試に失敗した時、翌年の受験勉強の方向性を決める有力な手掛かりになります。

800円と高いものではありませんので、とりあえず希望しておきましょう。

志望校に合格した場合でも、同級生との話のタネに役立ってくれます。

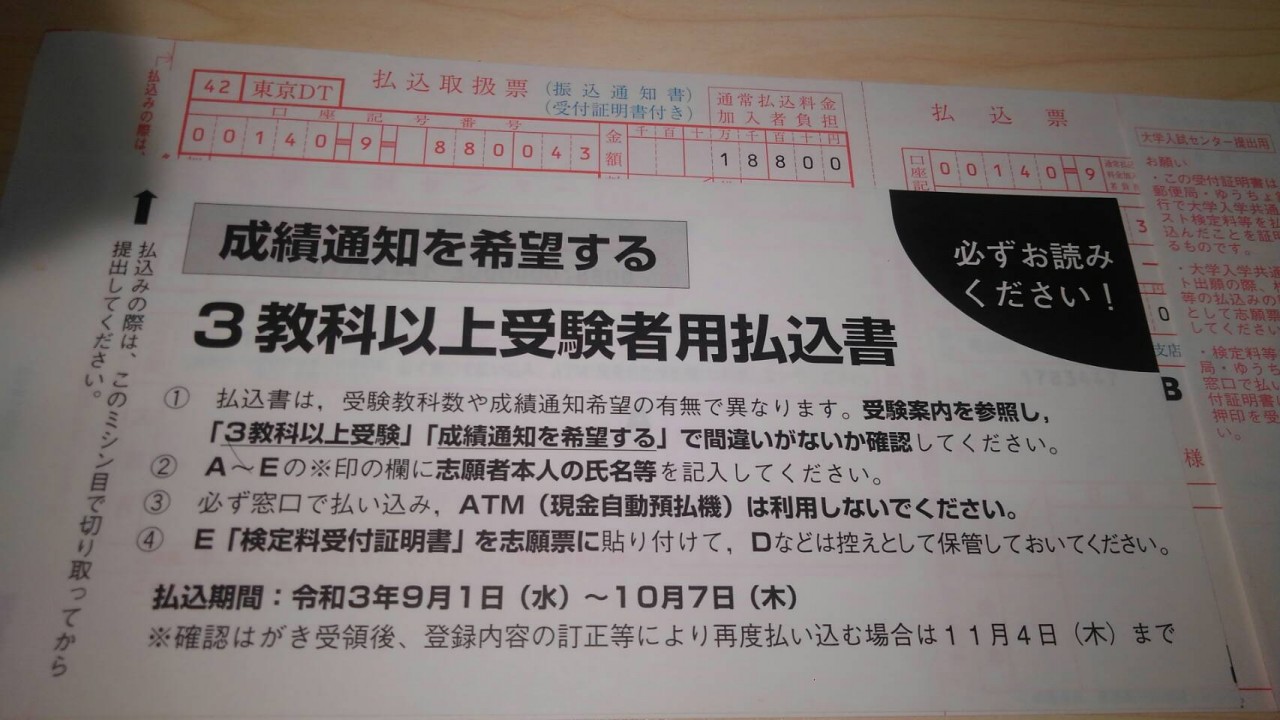

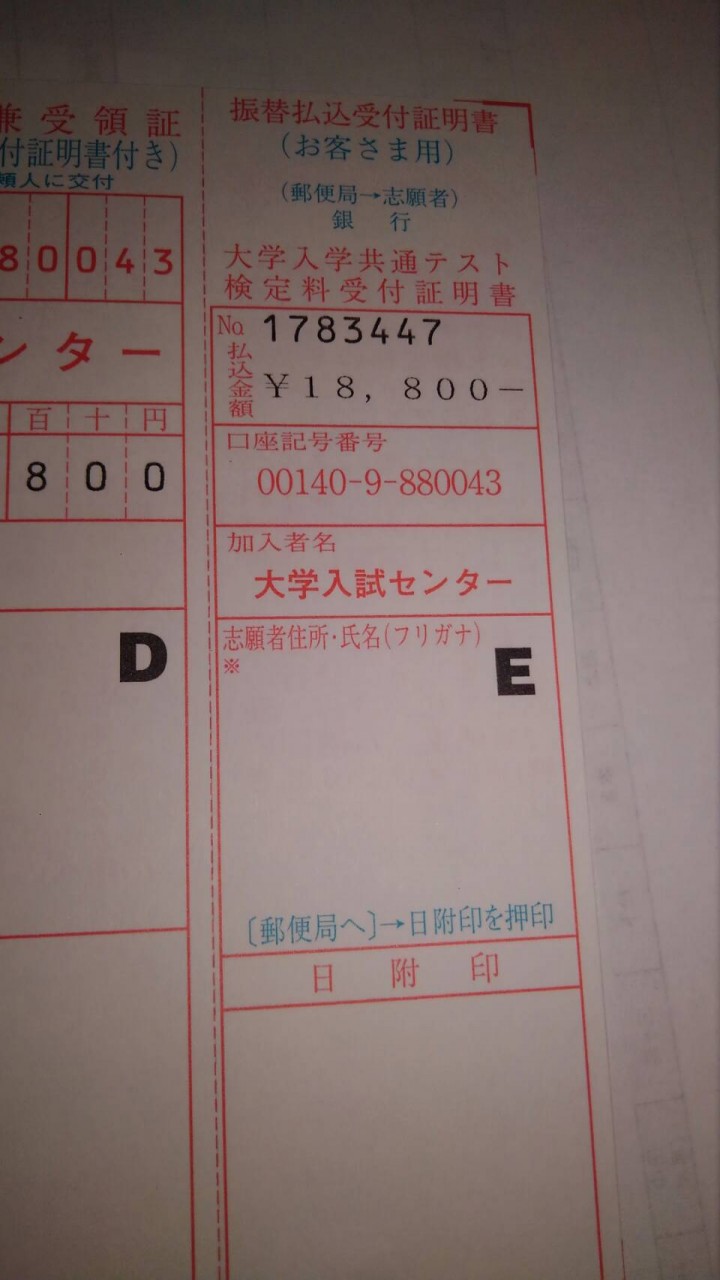

払込金額を決定する

ここまで書けたら、払込の金額を確認しましょう。

支払う金額は「受験する教科の数」と「成績通知の有無」で決まります。

受験する科目(例:日本史、政経)の数ではなく、受験する教科(例:社会)の数であることに注意してください。

大抵の人は、3科目以上受験することになりますので、

次の白い紙の払込票を送れば問題ないはずです。

なお、振り込みは郵便局で行うことに注意してください。コンビニではありません。

そして、下の図のような支払いの後に受け取った紙切れは、必ず持っておくこと。

志願票に、Eと書かれた「貼り付ける場所」があるので、

上の写真の「E」と書かれた部分を貼り付けます。

(上の写真の真ん中下にある「E検定料受付証明書貼り付け欄」という部分です)

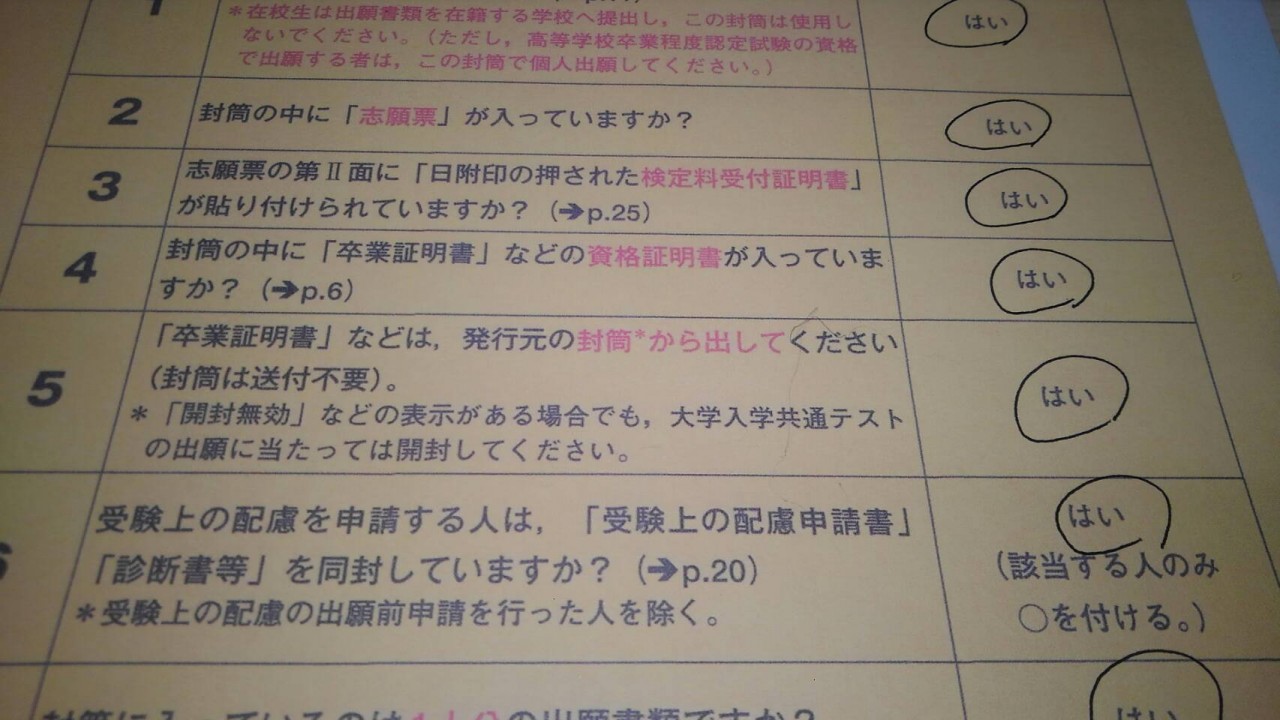

封筒に入れて送る

では、実際に申し込みましょう。

封筒に入れる

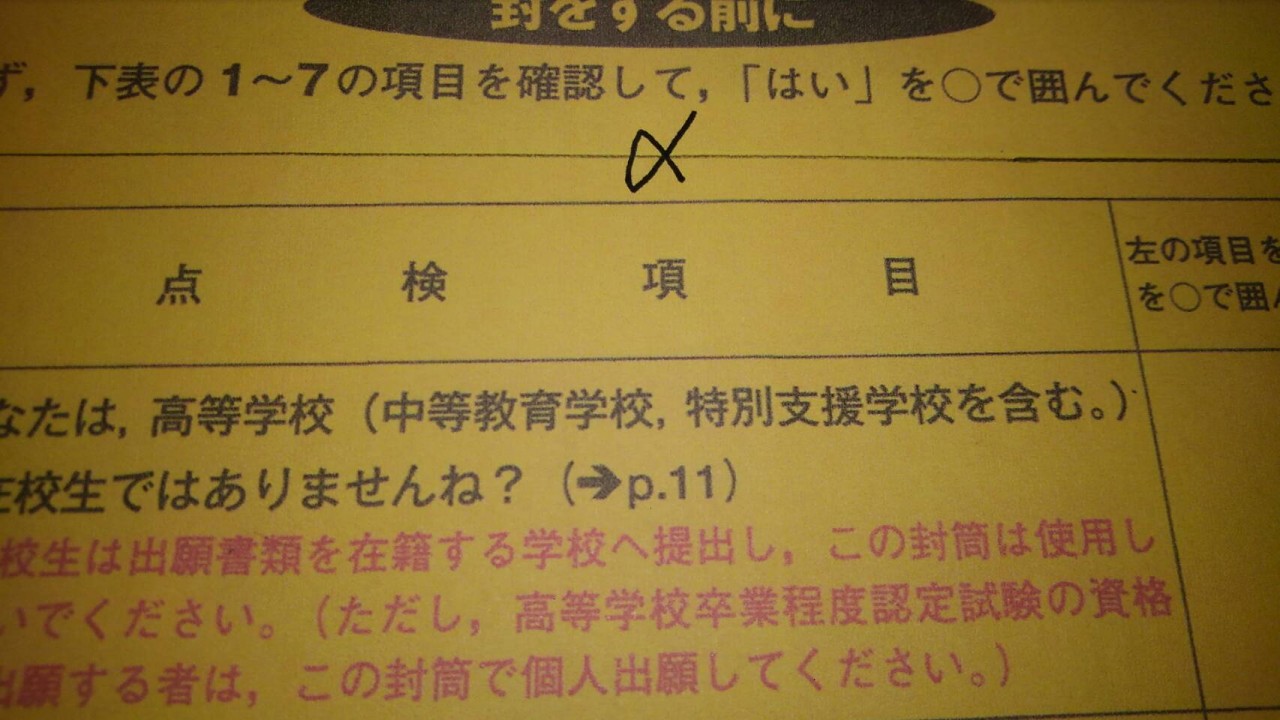

①必要なものが揃っているかチェックする

黄色い封筒に、必要なものが入っているかをチェックする場所があります。

必要なものが揃っていれば、少なくとも1番~5番・7番に「はい」に○がつくはずです。

(6番は必要な人だけ○がつきます)

きちんとそろっていれば、以下の3点が封筒の中に入っているはずです。もう一度確認しましょう。

|

①払込票のEの部分が張り付けられた志願票 ②高校卒業(程度)を証明する書類 ③「受験上の配慮申請書」と「診断書」(配慮を申請する人のみ) |

②貼り付ける

全て入れ終わったら、封筒のフタをノリで貼りましょう。

その際、「〆」のマークをフタの部分に書くと親切です。

郵便局で送る

郵便ポストに投函してはいけません。

郵便局に行って、窓口で、簡易書留(かんいかきとめ)という形で送ります。

簡易書留とは、いつ郵便局に出したかが分かる届け方。

この共通テストの〆切は「10月7日までに郵便局に出すこと(2022年度)」が条件なので、

出した日付が証明されることがとても重要なのです。

ポストに10月5日に投函した場合、届くのが10月8日になってしまうかも……。

そうなった場合、受け付けてもらえません。

必ず郵便局で投函しましょう。

一旦、10月上旬までに行う手続きは以上です。お疲れさまでした。

武田塾佐賀校のオススメ記事!

みんなが気になっている記事

1.武田塾佐賀校のご紹介 <浪人生、現役生へ!自習室10時から開校>

合格実績と体験記

お勧めの合格体験記!

その他実績

九州大学工学部

熊本大学法学部

佐賀大学理工学部

他多数 国公立大学

早稲田大学 スポーツ科学部

法政大学 経営学部

中央大学 国際経営学部

津田塾大学 学芸学部

立命館大学 薬学部

明治学院大学 国際学部

西南学院大学 法学部 他

福岡大学 薬学部 他

など

無料受験相談のご案内

========================

武田塾佐賀校では無料受験相談を行っています。

「志望校合格への勉強方法がわからない、、」

「どの参考書を使えばいいのかわからない、、」

「授業を受けても成績が伸びない、、」

受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

日本初!授業をしない武田塾 佐賀校

〒840-0816

佐賀県佐賀市駅南本町6-7

第一内田ビル 5階

TEL 0952-37-7767

受付時間

<月~土曜日>

電話受付対応時間 10:00~22:00

<日曜日>

電話受付対応時間 11:00~20:00

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇