こんにちは!武田塾神戸湊川校です!

今回は関関同立レベルを突破するための日本史の勉強法について紹介していきます!

実際勉強はどのように進めるのか?

各大学の傾向は?

詳しく解説していきます!

どう勉強を進めるべき?

まず、日本史で関関同立レベルを突破するためにすべきことを

順を追って紹介していきます。

①教科書レベルの徹底(大まかな日本史の流れを掴む)

使う参考書:教科書よりやさしいノート

↓

②用語理解のチェック&通史

使う参考書:スピードマスター、金谷のなぜと流れが分かる本

↓

③さらにランクアップした教材での学習

使う参考書:東進の一問一答、石川の実況中継

*一問一答は★3と★2のレベルが完璧になってから★1と★0を学習

石川レベルの内容を完璧にすれば

大半の私立大学、センター・共通テストレベルなら確実にカバーできます。

ただ、言葉で言ってしまえば簡単ですが石川レベルまでを完璧にするのは実際かなり大変です。

↓

④難関レベルの教材で総仕上げ

使う参考書:実力をつける日本史100題、日本史史料一問一答

↓

⑤過去問演習

志望大学の過去問で形式に慣れましょう!

〇私が現役時代に基礎固めのために行っていた日本史の勉強法

①山川の日本史教科書を毎日50~60ページ読む

センター試験で75%が安定して取れるまで読み続けましょう。

おすすめは音読です。

音だと耳からの刺激も入るので、より記憶に残りやすいからです。

↓

②1日進んだ範囲の用語を東進の一問一答で復習

このときに重要なのが

★2と★3だけをするということです。

なぜなら★1や0はかなりハイレベルで、難関大入試レベルになっているからです。

↓

③問題集と一問一答でアウトプット

私の場合は、100題だけでは細かな用語や文化史の内容を忘れてしまう心配があったので

毎日一問一答を50~60ページ進めて、その該当箇所を100題を用いる。

そうして実際に一問一答の内容が身についているのか確認するかたちで勉強していました。

↓

④過去問演習

過去問演習に入るタイミングは?

一問一答の問題を

「1ページ当たり3分以内、かつ★の数に関係なくランダムに解いても8割程度取れるようになったタイミング」

で産近甲龍レベルの過去問を、100題と一問一答と併せてするようにしましょう。

過去問を解いている中で出来事や人物の前後関係が分からなくなった時には、

その都度石川の該当範囲を読み返して流れの再確認

を行うと良いと思います。

100題が終わった後に、関関同立の過去問を解いていきましょう!

過去問の演習量についてですが、大体20回前後を2周すれば十分です。

関関同立、各大学の難易度は?

①関西大学

教科書の内容を逸脱した難易度の高い問題や

重箱の隅をつつくような問題はほとんど出題されることはなく、

それなりにハイレベルではあるものの、

いたってシンプルな出題形式です。

ただ、土地や場所の名前、位置まで正確に把握していないと解けないような問題も出題されるので、

資料集の地図などにも目を通しておく必要があります。

②関西学院大学

大問1の正誤問題がかなり難しいので

教科書レベルの内容を完璧に覚えてしまうくらいの勢いで

『金谷のなぜと流れ』や石川などの「流れが書かれている参考書」を熟読する必要があります。

また、難解な史料問題もよく出題されますので

史料一問一答の完成度もかなり高くしておく必要があります。

③同志社大学

関大と同様に教科書の内容を逸脱した難易度の高い問題や、重箱の隅をつつくような問題は

ほとんど出題されることはなく、

それなりにハイレベルではあるものの、いたってシンプルな出題形式です。

④立命館大学

問題の難易度がかなり高いので

個人的には日本史標準問題精講にも取り組んでおいた方がいいと思います。

ただ、標準問題精講に取り組まないと合格できないということでは全くなく、

むしろ合格点を超えて、満点近く取りたい人や

一般的に難問とされる問題に対する

適応力をつけておかないと不安だという人向けです。

くれぐれも基礎レベルが終わっていない状態では取り組まないでください。

完全なオーバーワークになってしまいます。

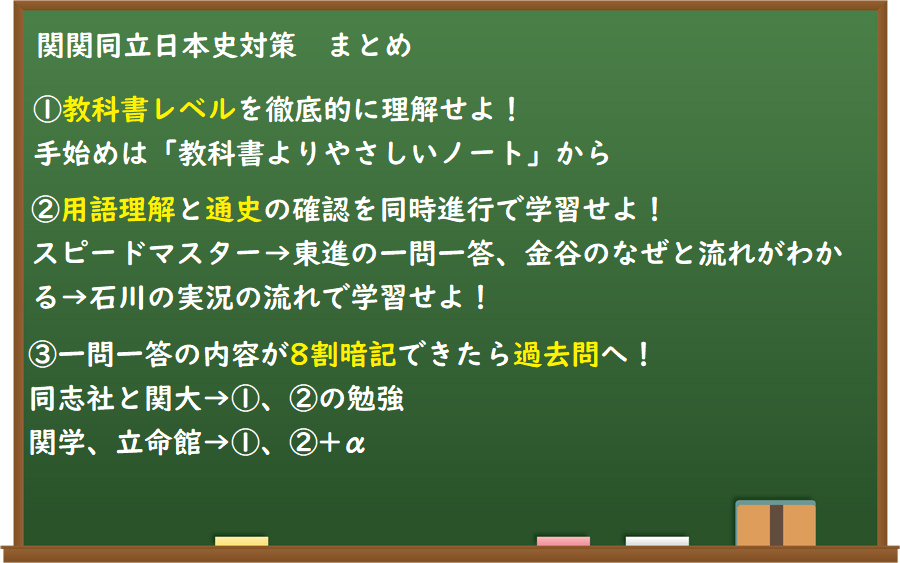

まとめ

長くなってしまいましたが、

日本史を勉強していく上では先に述べた通り

教科書理解の徹底

が基盤となると思います。

ですから日本史の勉強方法が分からない場合はまず

『金谷の「なぜ」と「流れ」がわかる本』

を読み込んでみてください。

初めて日本史を学習される方は

個人個人が可能な量をコンスタントに

こなしていきましょう。

私はこのように武田塾ルートを参考にした勉強法で進めていき

入試本番では日本史において

同志社で98%

関大で92%

を取ることができましたので、今後日本史の学力を伸ばしていきたい方や、

日本史を武器にしていきたいと思っている方は参考にしてみてください!

神戸湊川校では自学自習の徹底管理・サポートで、

早稲田、関関同立、旧帝大、神戸大、医学部医学科など数々の合格者を輩出した

教務、講師陣が合格へと導きます!

武田塾×あのちゃん (無料受験相談)

武田塾について

勉強されている中学生、高校生、既卒生の皆さんは

「これで勉強が出来るようになっているのか不安」

と思ってしまうこともあると思います。

武田塾ではその不安を「確認テスト」と「個別指導」で無くします!

<確認テストと個別指導>

武田塾では1週間に1度「確認テスト」と「個別指導」を行います。

テスト内容は宿題の問題と全く同じ問題なので

しっかりこなせていれば満点を取ることが出来ます!

そのため毎日頑張って勉強しないとやっていないことがバレるのです。

また、確認テストで80点以上を超えないと次に進めないため

志望校合格までの道を進んでいくことも出来ないのです。

こうして武田塾では確認テストで「勉強をサボれない」仕組みを作っているのです。

ずる賢い人や要領の良い人はここまで聞くと

「解答の丸暗記をすれば良いし楽勝♪」と

思ったかもしれませんがそれは絶対に出来ません!

それには2つ理由があるので説明していきます。

①宿題の量が丸暗記出来ない程多い

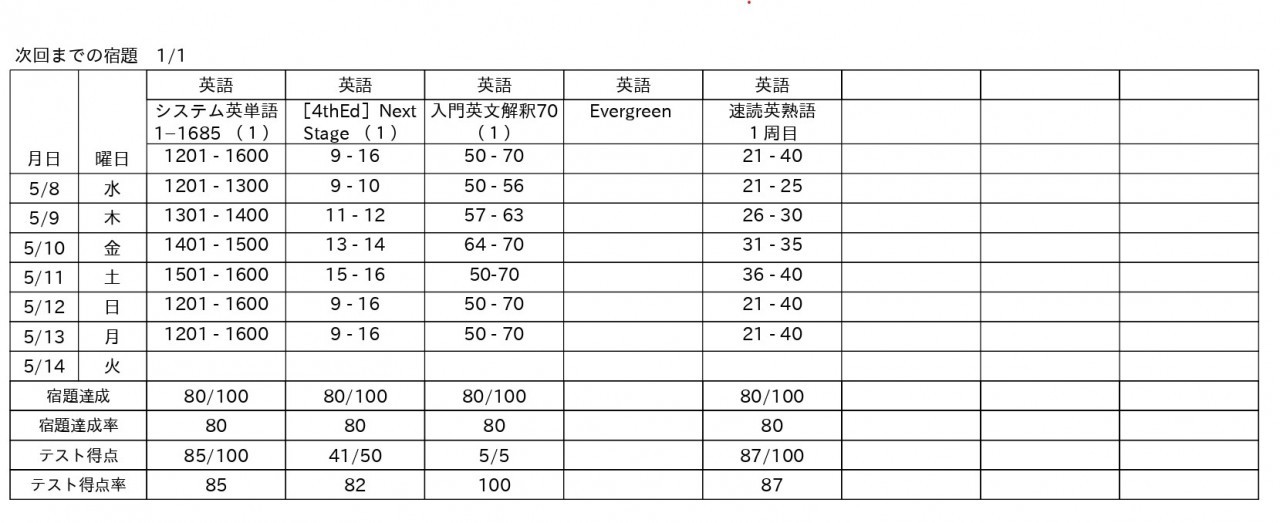

そもそも武田塾の宿題はどの科目でも丸暗記することが不可能な量です。下の表が実際に出される1週間の宿題量です。

例えば、英文法の問題集ネクステージは9~16章で全部で数百問あります。

これを全て丸暗記することは不可能だとは思いませんか?

②個別指導の時間で口頭チェックがある

武田塾の個別指導の時間では一般的な個別指導塾のような

問題解説や新しい事項の説明をすることはほとんどありません。

本当に問題が出来るようになったのか、暗記になっていないか

口頭でチェックさせてもらっています。

この口頭でのチェックでは「答えを答えるのではなく何故その答えを選んだのか」

その根拠や理由を講師の先生に説明してもらっています。

武田塾の目的は参考書の問題が解けたり確認テストで点数を取ることでは当然ありません。試験や入試で得点できなければ意味がないので、そのために根拠の確認をしていくわけです。

これを続けていくことで

「自分で考えて理解する力(思考力)解法やプロセスを説明する力(表現力)」

が養われていくのです。

今挙げた2つの力は大学入学共通テストにも必要な力です。

一般的な個別指導塾では授業中に進んでいくことが講師の先生に求められるため、

「生徒が本当に分かっているか」「明確な根拠があって答えられているか」

まで見ることはほとんどありません。

また、そのほかに確認テストの結果や生徒のノートを確認と

生徒へのヒアリングを行うことで1週間の勉強のやり方や

学習時間が適切かどうかをチェックし状況に応じて

アドバイスしていきます。

例えば、今週英単語が中々覚えられず

確認テストで8割を切ってしまった生徒の場合は

どのように英単語を覚えて来たのか、時間は毎日取れていたか

2日間の復習日でもしっかり取り組めていたかとノートを確認し、

その上で効率の良い正しい単語の覚え方を指導します。

ここまで講師の先生から手厚く見てもらえるのが武田塾の個別指導です!

③カリキュラムを全体で管理

もう1つ武田塾と普通の個別指導塾の違いは「カリキュラムを塾全体で管理」していることです。

個別指導塾では講師の先生に生徒のカリキュラムを丸投げしていることが多いです。

教室長の受験知識や教務知識が高い場合はひとりひとりのカリキュラムを設定していることも

あるのですが大半の場合は講師の先生にすべて任されてしまっています。

アルバイト講師が全て自分でカリキュラムを決めるなんてこともよくあります。

この方法ですと自身の経験のみを元に作っているため非常に危険ですよね?

しかし武田塾では志望校に応じてカリキュラムが決まっておりそれをもとに

講師の先生が指導しているため講師の先生に依存することはありません。

ここまでをまとめると武田塾と他の個別指導塾の違いは

①授業をしない

②毎週やってきた範囲の確認テストと個別指導

③カリキュラムを全体で管理している

の3点です。

武田塾神戸湊川校への問い合わせについて

神戸市兵庫区にある

武田塾神戸湊川校では自学自習の徹底管理・サポートで、

早稲田、関関同立、旧帝大、神戸大、医学部医学科など数々の合格者を輩出した

教務、講師陣が合格へと導きます!

ホームページからのお問合せ・受験相談をお申し込みの方は、

こちらからお気軽に!↓

電話でのお問い合わせ・受験相談をお申し込みの方は、

こちらからお気軽に!↓