国公立大学を目指す場合には5科目以上の勉強がほぼ必須となりますが、実際にどのようなスケジュールで勉強すれば良いのでしょうか?

そこで、今回は国公立大学を目指している受験生の方のために、年間の勉強スケジュールと1日5科目を勉強するための効率の良い方法をご紹介します。

国公立大学を目指している方は、ぜひ勉強のスケジュールを決める時の参考にしてみてください。

国公立大学志望の理想の勉強スケジュールは?

国公立大学志望となると、対策する教科数が多いので計画的に勉強することが求められますよね。

しかし、「どのようなスケジュールで勉強していけばいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで、この部分では国公立大学志望の理想の勉強スケジュールについてご紹介します。

入試日から逆算して計画を立てる

国公立大学の入試では多くの科目を使用するので、計画的に勉強スケジュールを立てることが求められます。

勉強の計画を立てる時は入試日から逆算して考えることがおすすめです。

例えば、「夏休みまでに共通テスト6~7割突破する」など具体的な指標を立てておくと目指す位置が分かりやすいです。

そのようにして段階的に目標を設けて志望校合格を目指すと良いでしょう。

国公立大学志望の人の理想の勉強スケジュール

武田塾が推奨する、国公立大学志望の方の理想の勉強スケジュールは以下の通りです。

- 夏休み中に日大レベル(志望校より1つ下のレベル)の参考書を終わらせる

- 秋(9~11月)は志望校レベルの参考書と共通テスト対策を行う

- 冬(12~1月)は共通テスト対策を行う

- 共通テスト後は志望校レベルの参考書にもう一度取り組む

- 2月~は過去問などで仕上げる

夏休み中に日大レベル、もしくは志望校よりも一つ下のレベルの参考書を終わらせ、共通テスト6~7割を達成できるレベルにしておきましょう。

秋からは地方国公立レベルの参考書と共通テスト対策を並行して学習します。

週に1年分の過去問を完璧にすることを目安に、過去問を解きながら間違えた問題を繰り返し解き、解説などもしっかりと理解するようにしていきましょう。

冬(12~1月)は共通テスト対策を行い、共通テスト後は志望校レベルの参考書にもう一度取り組んで最後の仕上げを行いましょう。

このようなペースで勉強を進めていくことが理想的です。

1日に何科目勉強すれば良い?

国公立志望の人の理想の勉強スケジュールを紹介しましたが、スケジュールに合わせると1日何科目取り組めばよいのでしょうか?

結論から言うと、人によって異なります。

というのも、高校1~2年生の間で基礎がある程度固まっている人は1日にやる科目数が少なくてもスケジュール通りに進めますが、そうでない人は多くの科目を1日に取り組まないと間に合わないでしょう。

そのため、1日5科目など沢山の科目に取り組まなければならない人は勉強する時に工夫が必要となります。

1日5科目勉強することは可能?

国公立を受けるためには5科目以上の科目を勉強しておかなければなりません。

しかし、学校から帰ってきてがむしゃらに5科目を勉強しようにも、時間の確保自体が難しく思うように勉強できないということも珍しくありません。

5教科満遍なく勉強しないと合格レベルに届かないのではないか不安だという方も多いのではないでしょうか。

たしかに1日5科目勉強するのは大変ですが、いくつかのポイントに注意すれば効率良く1日5科目を勉強することは可能です。

まずは効率の良い勉強をするためのポイントを確認していきましょう。

1日5科目を勉強するためのポイントは時間配分!

1日5科目を満遍なく勉強しようとするとどうしても時間が足りなくなってしまいます。

もちろん全ての教科をしっかりと勉強できた方が良いですが、本当に全ての教科を同じ時間だけ勉強する必要はあるのでしょうか?

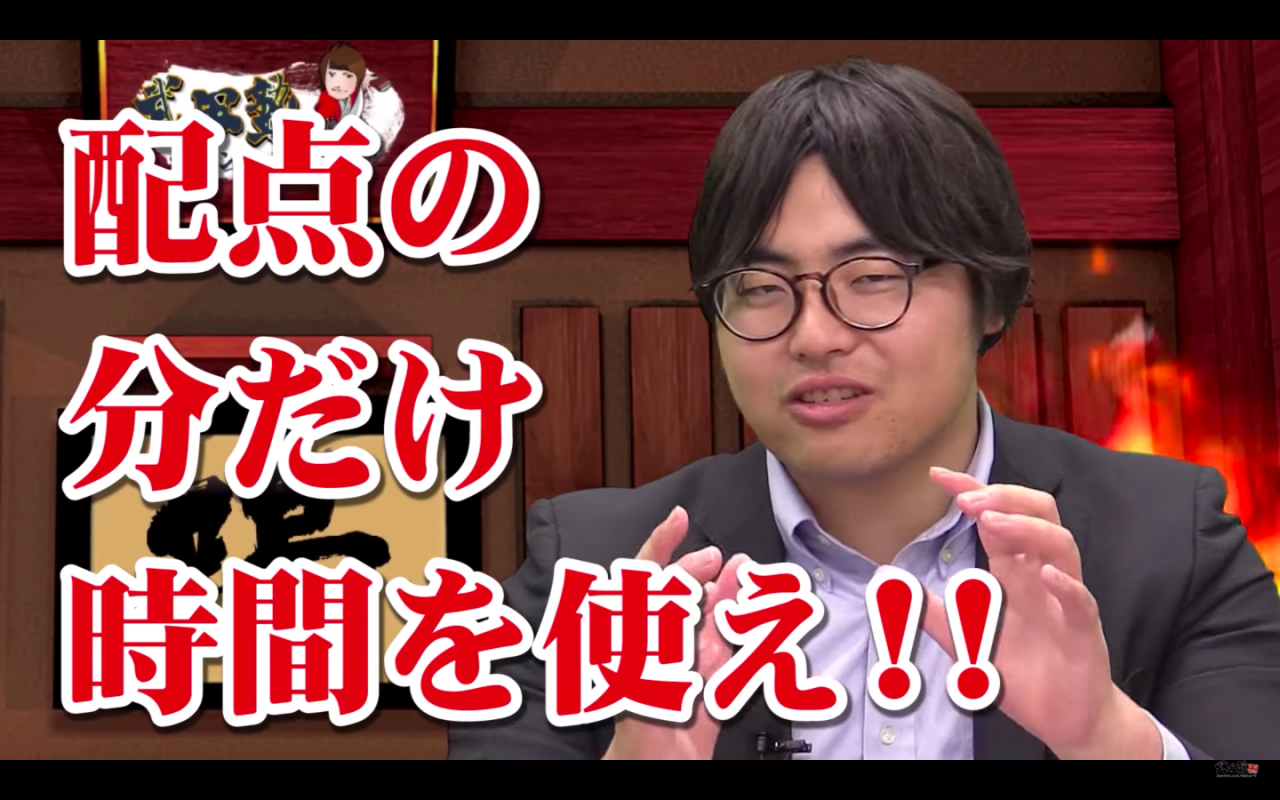

受験する大学によっても、優先すべき科目は違ってきます。そのため、全ての科目に同じだけ時間を使うのは非効率になってしまいます。

1日5科目を勉強するためには科目の重要度によって時間配分を変えることが大切です。なるべく重要な科目に時間を使えるように、各科目に使う時間を上手く調整していきましょう。

時間配分の決め方

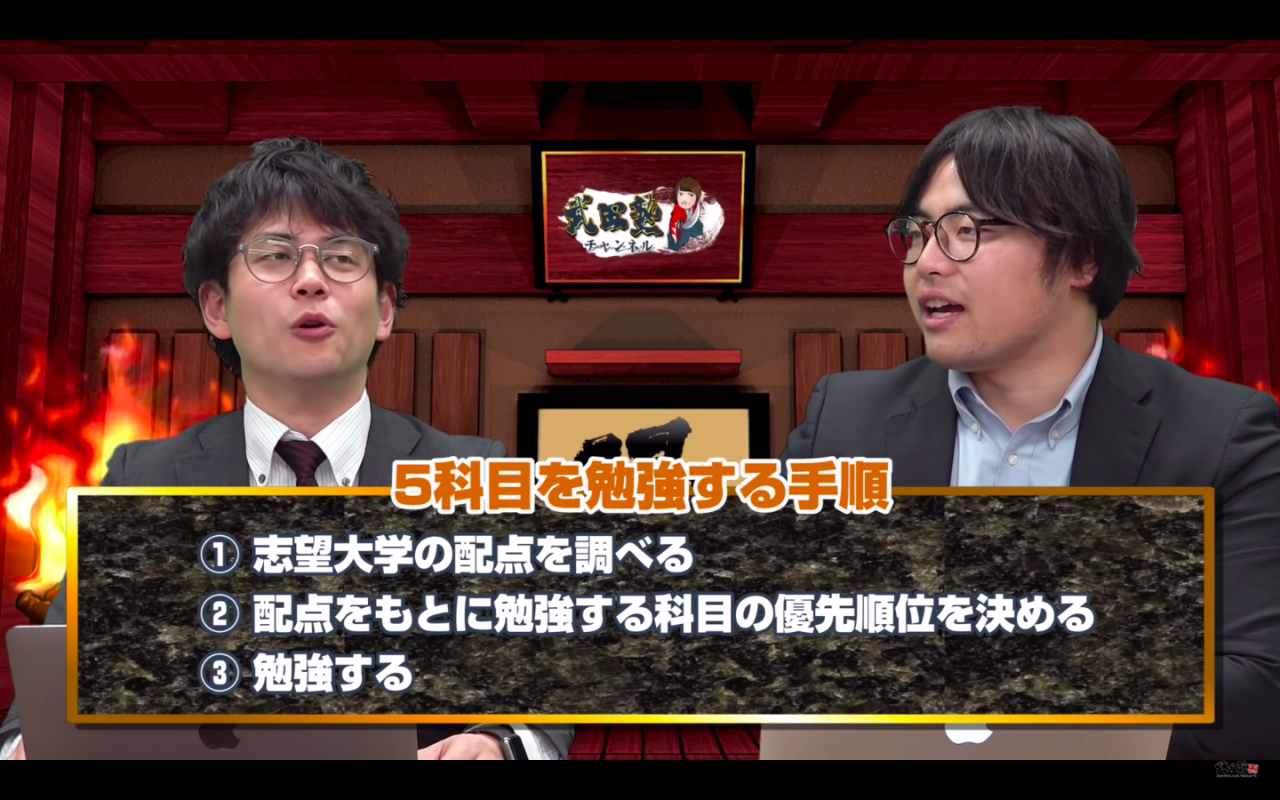

適切な時間配分を決めて勉強するためには、以下のような手順を行うと簡単に時間配分を決めることができます。

1.志望大学の配点を調べる

2.配点をもとに科目の優先順位を決める

3.実際に勉強する

どの科目が重要で、どの科目があまり重要でないかどうかは志望大学の配点をもとに決定すると良いです。

そのため、まずは志望大学の配点を調べていきましょう。

例えば、共通テストと二次試験を合わせて400点の配点がある英語と、共通テストだけで使い100点の配点がされている社会では配点が4倍も違います。

つまり、単純計算で社会よりも英語の勉強を4倍やらなければならないということになります。

このように、点数配分がわかったら、それをもとに時間を配分することで効率良く時間を使うことができるようになります。

具体的にはどれくらいの時間やるべき?

時間配分のやり方を説明しましたが、具体的にはどれくらいの時間勉強するべきなのでしょうか?

時間配分が長すぎると他科目に手が回らなくなってしてしまいます。

また、時間が短すぎると一つの範囲を終わらせる前に時間がきてしまったりするので、勉強するときはある程度まとまった時間を確保することが大切です。

そのため、特に二次試験でも使うような科目は最低でも1日2時間くらいは勉強時間を確保すると良いでしょう。

後から始めても間に合う科目・間に合わない科目は?

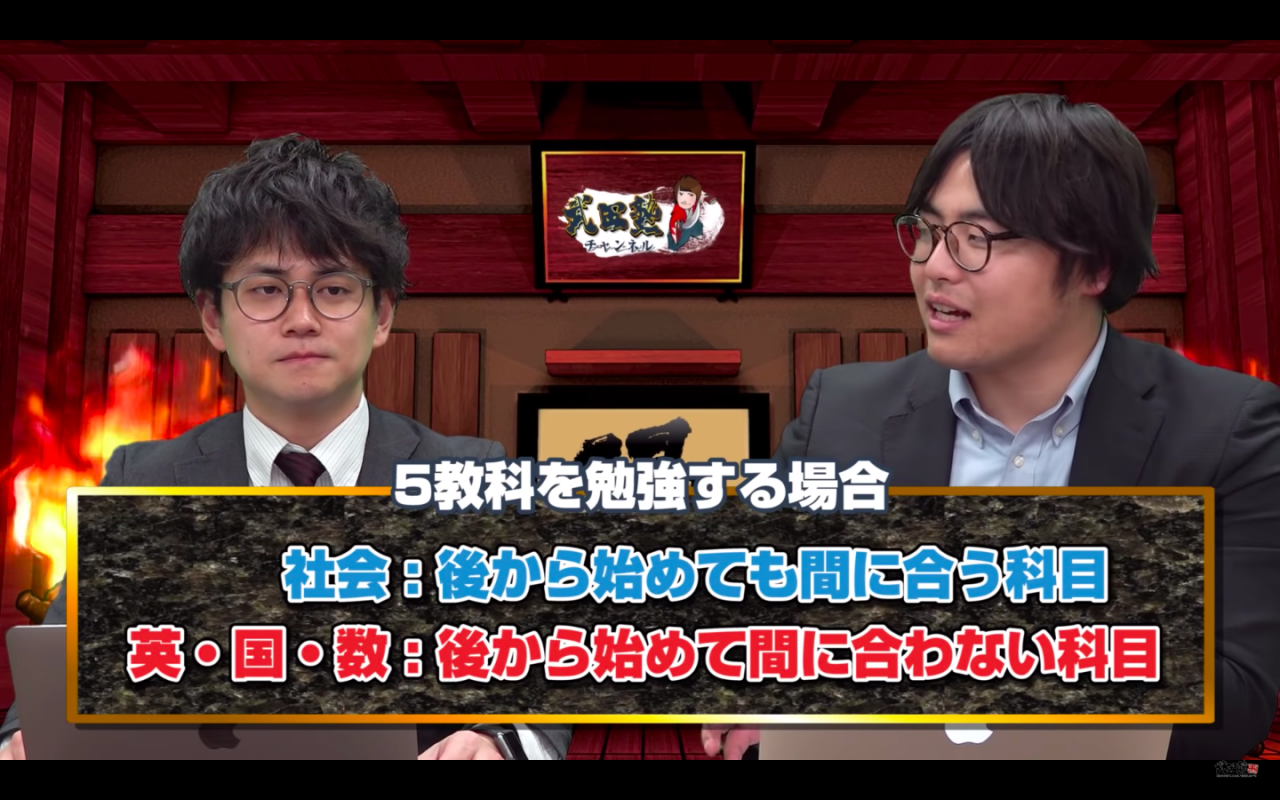

受験科目の中には、後回しにしても間に合う科目と間に合わない科目があります。

後回しにしても間に合う科目は社会、間に合わない科目は英語、国語、数学です。

英語や国語、数学は知識を積み重ねないと問題に太刀打ちすることができません。

この部分では後から始めても間に合う科目、間に合わない科目について詳しくご説明します。

社会科目は後回しにして大丈夫!

もし1日5科目勉強するのが厳しいという方は、重要かつ時間のかかる科目を優先して勉強するという方法もあります。

例えば、社会科目を共通テスト試験だけで使う場合は短期間でも集中して勉強すればそれなりの高得点を狙えることも多いです。

参考書一冊を完璧にしておければ共通テストだけなら8~9割は狙えるため、社会科目は後回しにしておくのも効率的に勉強するための方法です。

逆に後回しにできない科目は?

社会科目と違い、後回しにできない科目は国語・数学・英語の3科目です。

これらの科目は単純に量が多いためできるようになるまで非常に時間がかかります。主要な科目でもあるため絶対に避けては通れないので、この3科目だけは毎日コツコツと勉強する必要があります。

特に英語・数学は後から始めようとしても絶対に間に合いません。時間のあるうちから勉強を始めることが大切です。

高1・高2の方は国数英を重点的に!

国数英の3教科は受験学年ではない方こそやるべきです。

この3教科は習得までにかなり時間がかかるので、高1・高2の頃からコツコツと進めておくと受験学年になった時にかなりラクになります。

特に高1の方はどうやって受験勉強したら良いかわからないという方も多いと思いますが、そんな時はまず数学や英語から勉強してみてはいかがでしょうか。

理科は9月までには取り組み始める

理科の科目は社会科目と同様、最優先科目には入りません。

しかし、後回しにし過ぎると間に合わなくなってしまう可能性があります。

暗記する場所をしっかりと押さえるためにも、最低でも9月までには始めるようにしましょう。

1日1教科勉強の方が効率が良い?

今回ご紹介した方法とは逆に、「1日1教科に絞って集中して勉強する方が効率良く勉強できるのでは?」とお考えの方もいるかもしれません。

しかし、武田塾では1日1教科に絞って勉強するよりも、1日に複数教科勉強する方が効率が良いです。

というのも、1日1教科ずつ勉強すると次にその教科を勉強するまでに期間が空いてしまい、内容を思い出す時間が必要になってしまいます。

そのため、1日に複数教科勉強することの方が結果的に効率が良いと言えます。

国公立志望の理想の年間勉強スケジュールと1日5科目を勉強する方法|まとめ

国公立志望の年間勉強スケジュールと1日5科目を勉強する方法を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

国公立志望の場合、「夏までに共通テスト6~7割を目指す」など入試日から逆算して目標を立てていくことが効果的です。

また、1日5科目を勉強するためには時間配分を工夫することが大切です。

そして、効率的に勉強するためには、複数科目を1日の勉強スケジュールに入れることが効果的です。

勉強のスケジュールを立てる時は、ぜひ今回の方法を使って勉強を頑張ってみてください。

武田塾では、授業を行わずにできるまで徹底的に確認をしているため、着実に成績を伸ばしていくことができます。

また、国公立志望の方でも、最適の参考書ルートをご用意しているので気軽にご相談ください!